基于需求的軟件測試

● 目的:保證需求質量

● 手段:針對需求開展測試設計

● 測試設計面臨的挑戰:

1、測試準則不確定(測試是比較預期結果與實際結果的過程,預期結果最了解的人群是開發、需求人員還是客戶?答案未知,但是如果需求的質量更高些的話,會更利于更準確的知道預期結果)

2、測試無窮盡:要用少的用例覆蓋盡可能多的需求,如何挑選合適的用例顯得尤其重要

3、用例執行pass是否真正代表對應場景或功能就pass =>缺陷隱藏效應證明不一定,那么在挑選用例時如何做到,RBT會有所考慮

RBT是如何實現上面所提挑戰的?

● 為什么要基于需求來開展測試?

1、導致軟件失敗的原因如下:

a)需求不完整

b)需求多變

c)需求缺少來自用戶的實際輸入

從而導致僅有60%~70%的需求交付量,且此其中50%左右的需求未被使用過,而開發團隊針對這些未使用過的需求,投入了大量精力,存在一定程度的浪費。

2、BUG分析缺陷來自哪個階段?=>60%來源于需求階段(怎么有效區分BUG是哪個階段?)

● RBT解決的是偏重型的測試問題(考慮項目的可適用性),是針對每條需求進行分析設計

● RBT倡導的思維是先測試,再構建

● RBT過程兩大步:需求模糊度分析、因果圖方法進行測試設計

1、需求模糊度分析

實際是分析需求是可測試的、可觀察可觸發的、結果是確定的(結果是確定的指:給定輸入后,能準確得出其唯一的結果,對于輸入A,結果為C,再次輸入A,結果為B的情況則是不符合“結果是確定的”原則。當出現這種情況,則需求是肯定有問題的)

2、因果圖方法進行測試設計,以下是幾類設計方法的對比分析

a)根據用戶實際使用場景、環境參數來設計用例的情況:30%左右的覆蓋不樂觀,且異常考慮不充分,依賴時間的場景無法覆蓋

b)依據直覺進行設計的情況:依賴測試者經驗,覆蓋不確定,只能代表執行過的是OK,不能證明其完整覆蓋度

c)組合測試設計的情況:所有場景組合全部覆蓋,量太大

d)因果圖方法設計的情況:借鑒了硬件領域的一些工程算法,覆蓋率高

● RBT方法選擇用例的標準:

1、體現變量間的各種邏輯關系

2、體現每個變量各種狀態間的約束

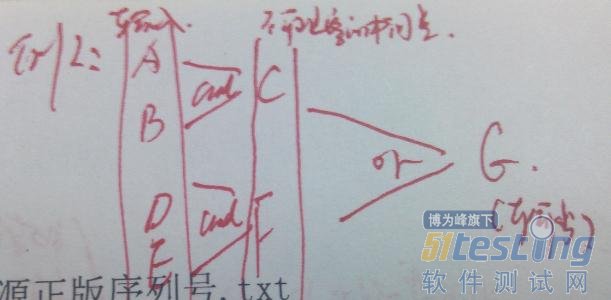

3、考慮各節點的可觀察性,如下面的例子

例子:

A、B、D、E全為T,C、F、G均為True,假定當A恒為False的缺陷存在時,直接通過對G的觀察是無法發現此缺陷的,因為C、F是不可觀察的

4、需測試哪些功能塊

● RBT過程12步驟(12步記錄不全)

1、分析為什么要做這個需求?(如同敏捷測試中要求一樣,即:需求來自于哪里?用戶是什么樣的群體?基于什么原因提出這樣的需求?要解決什么樣的問題?有無其它可替代方案來解決?是否一定要做這樣的需求?

2、用場景分析方法來分析需求的應用情況

3、進行模糊度分析,即:識別不清晰、不完整、疑惑點的地方(此點更期望是不了解需求的人來做,而非專家)

4、領域專家進行更深層次的審視

5、針對需求建模,理出所有業務邏輯,采用因果圖方法

6、用工具檢查邏輯不一致問題,可能是需求本身的問題,也可能是建模的問題

7、工具自動生成用例(此處的用例可以理解為是測試驗證點,而非具體的測試數據)

8、確認生成的用例是否正確(此處有一個個人問題:既然自動生成的用例已經是很精簡了,再進行評審怎么保證評審出的問題是否需要補充到用例的?=>答案:評審的目的一是確認是否正確理解了規則與需求,二是通過評審問題反向識別出需求遺漏的場景(如果可能,要求客戶對需求進行review是最合適的)

9、設計編碼階段,用生成的用例進行驗證

● RBT工具用途(記錄了一些,不全)

1、自動生成測試用例

2、自動生成兩張表單:因與果清單、規則VS用例覆蓋率的對照表(“X”表示多個用例覆蓋此規則,“#”表示1個用例覆蓋此規則)

3、生成測試統計數據

4、自動反向生成較規范的需求文檔,適用場景:a、review需求時發現的問題確認后,不會更新需求,通過自動生成更新得到全集;b、敏捷項目中適用,項目結束后形成需求與用例的匹配

5、生成用例過程中自動進行功能邏輯一致性校驗,并給出提示,如同開發程序編譯時的錯誤提示

6、維護過程會考慮對原有用例的最大程度復用

7、告訴你可優先執行哪些用例

8、支持快速設計(推薦在配置測試中使用,如移動領域測試環境支持驗證,可生成基礎用例)

9、可定義節點間的狀態、約束,以便生成的用例是可執行或真實的組合,對于不可執行的用例前面會有“I”標識,點擊后會顯示原因

posted on 2013-06-04 10:28 順其自然EVO 閱讀(505) 評論(0) 編輯 收藏 所屬分類: 測試學習專欄 、defalut managerment system 缺陷管理系統